神経因性膀胱は、大きく2つのタイプに分けられます。

尿を押し出す力が弱くなるため、尿が出にくい、残尿感がある、尿閉になるといった症状が出やすい。

尿がたまる前に勝手に膀胱が収縮してしまい、頻尿や尿意切迫感、尿失禁が起こる。

同じ「神経因性膀胱」でも、タイプによって症状も治療法も異なるのが特徴です。

神経因性膀胱は、以下の病気や障害が背景にあることが多くあります。

※特に糖尿病は患者数が多いため、注意が必要です。

「年齢のせい」と思い込み放置してしまうと、腎臓に悪影響を及ぼすこともあります。

排尿障害を放置すると以下の合併症が起こることがあります。

排尿のトラブルは生活の不便さだけでなく、命に関わる病気につながることもあります。

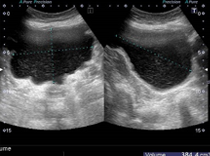

神経因性膀胱が長期にわたり続いた結果、膀胱尿管逆流症を併発し両側水腎症(腎臓に尿がたまっている状態)を合併しています。この状態が長期間続くと腎機能の増悪に至ります。

写真の症例は、内科で過活動膀胱の薬を処方されている状態でした。

困ったことに、神経因性膀胱の患者さんは、尿意も鈍化しており残尿多量な状態に気づかない患者さんも多いです。

泌尿器科では次のような検査を行い、診断します。

症状のタイプによって使う薬が異なります。

尿が出にくく残尿が多い場合に効果的なのが、自己導尿です。

カテーテルを使って定期的に尿を出し切る方法で、膀胱や腎臓を守るうえで非常に重要です。

これらを徹底することで、感染のリスクを最小限にできます。

当院では、初めての方でも安心して取り組めるよう、医師・看護師が丁寧に指導を行っています。

重度の場合、膀胱機能を改善する手術を検討することもあります。

「尿が出にくい」「残尿感がある」「頻尿や尿もれが気になる」といった症状がある方は、早めの受診をおすすめします。

尿が出にくい、残尿感がある、頻尿や尿失禁でお困りの方は、ぜひ当院にご相談ください。

A. 脳や脊髄、末梢神経の障害により、膀胱の働きをコントロールできなくなる病気です。尿が出にくい・残尿感がある「弛緩性タイプ」と、頻尿・尿もれが起こる「痙性タイプ」があります。

A. 尿が出にくい、残尿感、頻尿、夜間頻尿、尿失禁、尿閉などがあります。タイプによって症状が異なりますが、放置すると腎機能障害につながることもあります。

A. 脳梗塞や脊髄疾患、多発性硬化症、パーキンソン病などの神経疾患を持つ方、糖尿病で神経障害を合併している方に多く見られます。

A. 薬物療法、自己導尿、外科的治療があります。

頻尿や尿失禁には抗コリン薬やβ3受容体作動薬が有効です。

尿が出にくい場合は、膀胱の収縮を助ける薬や自己導尿が行われます。

A. 最初は不安に感じる方も多いですが、慣れると数分で行えるようになります。カテーテルは柔らかい素材で作られており、安全に使用できます。

A. 感染を防ぐために、必ず手洗いを徹底すること、清潔なカテーテルを使用すること、使用後は正しく保管することが大切です。当院では正しい方法を丁寧に指導しています。

A. 尿が出にくい、残尿感がある、頻尿や尿もれが気になるといった症状が続く場合は、早めの受診をおすすめします。放置すると腎臓に負担がかかることもあるため注意が必要です。